| 「つうしん」200号のあゆみ |

|---|

|

「つうしん」は通算200号を迎えました。保存されている資料を紐解くと、 1965年 日本科学者会議発足(7月に発足の呼びかけ、12月に発足総会) 1966年12月 日本科学者会議山口支部発足 1967年3月 「つうしん」第1号発行(1971年4月の4号までは「山口科学者つうしん」 以後、「日本科学者会議山口支部 つうしん」と改題 となっており、以来56年を経て200号に達しました。平均的には年に4回の発行ですが、支部活動状況を反映して、 支部大会が開けなかった2005年からの数年間は年1回程度の発行でした。 この間、90年代半ばと2003年前後に発行された9つの号が散逸していますが、他は事務局に残されています。 詳しくは付録の資料に載せていますので、欠号を持ちの方はコピーの提供をお願いしています。 山口支部では1977年から「公害研究」を7号ほど発刊、引き続いて「地域研究山口」と改題して 2002年の21号まで刊行し、公害、環境保全、地域の諸問題などの研究成果を公表しています。 これ以外にも、原子力発電問題の小冊子、瀬戸内シンポジウム報告書などが刊行されています。 支部発足時には42名だった会員は80年代には200名近くに増え、当時の幅広い活動の様子は1984年にまとめられた 「山口支部のしおり」で知ることが出来ます。「しおり」には公害環境問題、若手研究者問題、婦人研究者問題、 試験研究機関問題、原子力問題、平和問題、農業問題、大学・教育問題、廃棄物問題、テクノポリス、 の研究委員会・研究グループが紹介されています。会員の日常活動は下関、宇部、周南、 平川(山口大学吉田キャンパス)、県庁の5分会に集約される班および点在班で行われていました。 「しおり」には67年の南陽町(現、周南市)の悪臭公害調査から84年の支部総合シンポジウムまで、 取り組まれた項目が地図の23地点別にまとめており(付録の資料3に収録)、往年の活動の様子を うかがうことが出来ます。 1988年10月には「原発をつくらせないやまぐち県民の会」の発足に支部が関わり、1989年9月に 「つうしん」は100号を迎えました。2000年前後から戦後民主主義に対する反動が顕著となり、 支部会員平均年齢が上昇していきました。改組がすすむ試験研究機関では活動が制約され、 大学教員は国立大学法人化にむけて厳しい議論にさらされて、徐々に支部活動は停滞していったように見えます。 そして先に述べたように「つうしん」が発行できない時期もありました。 「つうしん」の表題レイアウトはその休刊期を乗り越えた2007年の159号から現在まで15年ほど続いています。 今やJSA会員数も創設当時を下回り、しかも半数は退職者となっています。しかし、国の内外で、 時代の流れに逆行する動きがある中で、民主的、科学的精神の灯をともし続けるものとして、 JSA支部活動と「つうしん」は持続するものと信じています。(増山博行、No.166~200号編集人) |

| 「つうしん」200号発刊に寄せて |

| 「ヒストリアながと」の化石展示コーナーについて |

|---|

|

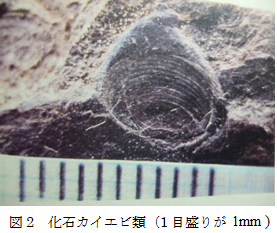

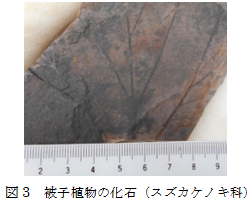

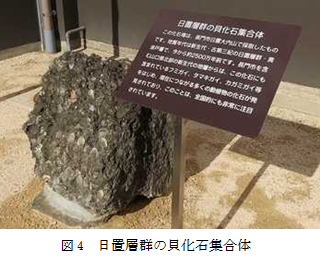

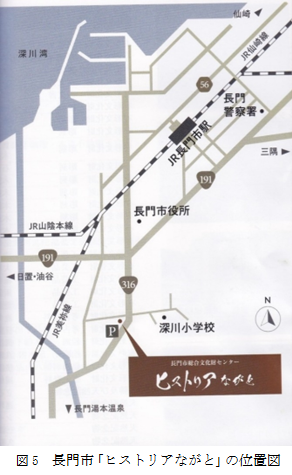

吉村高男(JSA山口支部)

JSA山口支部ニュース「つうしん」200号の発刊を心からお祝い申し上げます。編集に携わっていらっしゃる

増山代表幹事をはじめ、関係者の皆様のご労苦に感謝申し上げます。JSA山口支部は、1966年12月に創立され、

2022年12月で創立56周年を迎えました。私が大学の恩師から、「JSAには専門分野の異なる研究者が多く結集しており、

様々なことについて専門性を活かしたそれぞれの立場から、自由に議論できる唯一の日本の組織だ」と薦められて入会して、

早50年が経過しました。この間、特に若い頃には、「原子力問題研究委員会」をはじめ、「科学論研究会」、

「平和問題研究グループ」などに所属して、山口支部の心優しき会員の皆様のおかげで、

様々な分野における多くの貴重な勉強をさせていただきました。お世話になった方々に、この場を借りて、

心より感謝申し上げます。ところで、私は物理屋ですが、趣味で長年化石の採集を続けており、この度、新装オープンした 長門市総合文化財センター「ヒストリアながと」の中に、私が長門市地区で採集している化石を長門市に提供して、 教育的な化石展示コーナー(図1)を設けることになりました。 私は、長年「長門市文化財保護審議会委員」を務めており、その委員会の中で、長門市総合文化財センターが 新装オープンされると知ったことから、私が採集している長門市地区の化石を、そこで展示することになったわけです。 このことについて報告したいと思います。 よく知られているように、山口県は化石の宝庫です。古生代、中生代、新生代、すべての地質年代から多くの化石が 産出されており、全国的にも珍しい県の一つと言えます。 地球が誕生したのは今から約46億年前で、地球上で多様な生命進化が爆発的に始まったのが、 今から約5億4千万年前のカンブリア紀です。海の中で生き物が栄えた古生代は、約5億4千万年前から約2億5千万年前までで、 山口県では、秋吉台の地層(約3億年前)がこの古生代にあたり、この時期に急速な進化をして絶滅したフズリナの 化石をはじめ、サンゴ、ウミユリ、腕足類等の化石が多く産出されています。 陸上に生き物が進出し、恐竜など、は虫類が栄えた中生代は、約2億5千万年前から約6500万年前までです。 山口県でも、下関市で恐竜の卵の化石や恐竜の足跡である生痕化石が発見され、話題になりました。 美祢市の美祢層群(約2億3千万年前)からはシダ類の植物化石、ゴキブリやアリなどの昆虫化石が多く産出されています。 下関市の豊田町や菊川町の豊浦層群(約2億年前)からはアンモナイトの化石が多く産出されています。 さらに、長門市黄波戸の白亜紀の地層(約1億年前)からは、化石カイエビ類(図2)や オストラコーダ(カイミジンコ)の化石が産出しています。 私達人類の進化まで育んだ、ほ乳類の時代である新生代は、約6500万年前から現在までで、山口県では、 長門市から下関市にかけての山陰地区に広がる日置層群(約2500万年前)からは非常に多くの種類の貝化石をはじめ、 植物化石やサンドパイプ(カニの巣穴)の生痕化石などが産出されています。 特に、今回「ヒストリアながと」で展示している長門市の化石については、すでに述べたように、 中生代と新生代の化石が主体になっています。 中生代の化石については、白亜紀の阿武層群(約1億年前)から産出した化石カイエビ類の形態学的特徴から、 黄波戸産化石カイエビ類についての分類を試みています。化石カイエビ類については、 北九州市の中生代白亜紀における脇野亜層群の地層から産出しているものを基準にして、 A型、B型、C型の3種類に分類されています。黄波戸産化石カイエビ類については、 一般にA型、B型の2種類が存在していることを統計学的に示しました。また、それらとは形態学的に明確な差異が認められる、 小型のA型、B型のものが存在していることも、その化石展示コーナーで紹介しています。 さらに、同じ長門市黄波戸の中生代の地層から見つけた被子植物の化石(図3)を展示しました。 それはスズカケノキ科(Platanaceae sp. )の植物化石と考えられます。 この地球上における被子植物の誕生が、中生代白亜紀の初期と考えられているため、この植物化石については、 被子植物の進化の中における初期段階の貴重な被子植物の化石と考えることができます。 一方、新生代の化石については、日置層群(約2500万年前)から産出した貝化石を中心に 展示をしています(図4)。 新生代の貝化石は、形態学的に、ほとんど現生の貝と同じ形をしており、比較のために、 カキの化石やフミガイの化石などと現生のものを並べて展示しました。 カニの巣穴(サンドパイプ)の生痕化石についても、現生のカニの巣穴を石膏で固めたものを比較のために 並べて展示しています。実際に化石類を手にとって触れることができる「体験コーナー」も設けました。 是非、ご家族で「ヒストリアながと」(図5)を訪ねていただけると幸いです。 |

|

| つうしん170号(2014年1月)に寄せた挨拶文を加筆して | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

増山博行

山口支部では2007年以降、支部大会が開かれずに暫定役員で運営されていましたが、

2013年秋に支部大会議案のメール批准が承認され、以後、私が支部代表幹事を務めることになりました。私がJSAに加入したのは大学院生の時でしたから、遡ること半世紀になります。当時は若手の大学教員(益川先生他)の 活動を見ることはあっても、主要な関心事はオーバードクター問題などの大学院生の自治会が主で、 JSA会員として活動した記憶はありません。 赴任した山口では林謙次郎先生を中心とする瀬戸内海および周辺の環境問題の取組、婦人や若手研究者の委員会など、 旺盛な支部活動が展開されておりました。私も原子力問題研究委員会でリーフレットを作成するなどのお手伝いをし、 その縁で原発をつくらせない山口県民の会とも関わってきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

しかしJSA山口支部幹事などの役割は担うこともなく、2012年3月に大学教員の定年を迎えました。

その後は非常勤講師と、大学院博士課程院生のよろず相談役を担当しています

(追記:2023年3月に2度目の定年を迎え、山口大学とは縁が切れることになります)。 さて、私がJSA活動に深く関わるきっかけは2011年3月の福島第一原発事故でした。 定年の1年前で比較的時間的・精神的余裕もあり、志願して福島オフサイトセンターの指揮下で、 住民の一時帰宅にかかるスクリーニングの仕事に2度ほど参加しました。 そして、その後の2年間で県内での10数回の原発関連の講演依頼を受け、あらためて勉強し直しました。 当初は原発事故の経過と今後の見通しについて、放射線の計測について、などの物理学を専門とする私が勉強して お話しできることが多かったのですが、そのうち、エネルギー問題や地域住民の支援など、経済、法律的な観点からの 研究に基づいた内容の講演依頼が寄せられるようになり、山口支部の多くの会員あるいはその周辺の研究者の力を 借りる必要性を痛感するに至りました。そのため、地域住民の科学者への期待に応えるには支部体制を立て直すこと、 若い研究者層に入会を訴えること、その前提に経験豊かな会員の再結集をはかることが必要と考え、 2012年の暮れ以来、学習会の企画、支部ニュース「つうしん」の定期発行、入会案内の作成と勧誘活動、 定年研究者へ会員継続のお願い、などなどを行ってまいりました。 その結果、一時的とはいえ、全国でも会員数が増えた数少ない支部となったと聞いています。 しかしながら、山口支部支部活動は1980年代と比べると極めて限られたところでしか展開できませんでした。 原発を巡っては小泉元首相が原発即時ゼロを訴える一方で、政府では原発を基幹エネルギーに位置づけ再稼働を後押しし、 さらには政府主導で輸出する動きが強まりました。また、2013年秋の国会でまともな審議もなく成立させられた 特定秘密保護法に続いて、共謀罪を創設し、憲法改悪への動き、集団的自衛権の行使や武器輸出解禁などの動向も 風雲急を告げる状況になりました。 JSAは若者を再び戦争に送らないという科学者の思いで創設されました。戦争の足音が聞こえてきそうな時代にあって、 支部幹事会は出来る限り情報を発信し、平和と民主主義を守る運動に連帯できるように努力する所存です。 会員諸兄にあっては各人の持ち場で科学者魂を発揮され、その経験を共有し、新しい会員を迎えることができますよう、よろしくお願いします。(2014年1月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| その後のJSA山口支部については、http://www.e-hagi.jp/yama_jsa/index.html に掲載のお知らせ、支部声明、「つうしん」WEB版を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年6月に編集発行のイージス・アショア反対リーフレットの冒頭部分を下に示します。 印刷中の6月15日にイージス・アショア計画の断念を河野防衛大臣が突然に記者発表しました。 住民団体と一緒にミサイルブースターが住民の頭上に落下することを追及していましたが、 これを回避できないと認め、計画撤回となったので、反対運動の歴史的勝利といえます。 もし計画が進んでいたならば、敵基地攻撃能力としてのトマホークが追加配備されるということになったでしょう。 住民を戦争の楯としか考えない軍隊はノーというしかありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

支部活動日誌 1月15日 支部ニュース「つうしん」No.199 発行1月16日 JSA中国地区会議 2月12日 YU学び舎第30講「有機フッ素化合物(PFAS)とは何?横田基地周辺の多摩の地下水汚染」話題提供者 根木山幸夫さん(多摩地域の有機フッ素化合物(PFAS)汚染を明らかにする会);山口と岩国会場にそれぞれ12,9名、zoom個人参加を併せて計28名参加(うち、支部会員5名) |

|

編集後記

支部ニュース「つうしん」のバックナンバーや地域研究山口などには、かつての支部活動の広さと深さを痛感させられる。懐古趣味に浸ることなく、現実を直視し、JSA活動のあり方を考え直し、次世代につないでいく必要があるだろう。

|

|

JSA山口支部事務局 〒753-8511 山口市吉田1677-1 山口大学教職員組合気付 Tel 083-933-5034 Fax 083-921-0287 e-mail fuy-union(at)ma4.seikyou.ne.jp |

| 資料1:支部大会と代表役員 |

|---|

|

|

| 資料2:支部発行物 |

|

◇ 公害研究 山口大学附属図書館所蔵; 1-7; 1974-1976 ◇ 地域研究山口 公害研究を改題して、通算第8号が1977年1月に地域研究山口第1号として発行 山口大学附属図書館所蔵; 1-2, 4-6, 8-21; 1977-2002 (No.3は支部に所蔵するがNo.7が喪失) No.16 (1991発刊)に支部20年間の歩みをまとめた年表が載っています ◇ 支部つうしん 下記の9号以外は事務局に残っている No.121,122,,126,127,129,130,131,134,151 最近の No.165 ~ No.199 はWEB版(一部簡略)が閲覧できます ◇ その他 山口支部のしおり 1984 山口支部会員名簿 1992 原子力発電に関する小冊子 1973, 1978, 1986 瀬戸内シンポジウム報告書 |

| 資料3:山口支部活動の足跡 (1984年発行「山口支部のしおり」より) |