|

|

| 「中間貯蔵施設」建設をめぐって |

|---|

つうしん No.202, 2023/11/24 (誤字は修正) |

2023年8月2日、中国電力は中間貯蔵施設の建設に向けての立地調査を上関町に申し入れた。

これに応えて、8月18日に臨時町議会が開かれ、意見を述べた10人の議員のうち反対を表明したのは3人という中で、

西哲夫町長は受け入れを正式に表明した。その前後には、現地では上関原発立地のために中国電力が取得した

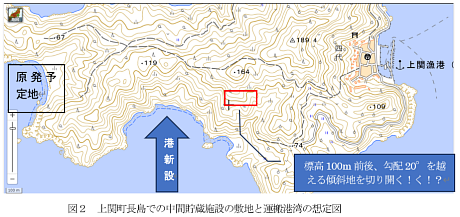

敷地内の四代地区に近い山地で地質調査準備を始めていると報じられている注1)。   この計画が明らかにされた直後の中国電力社長の記者会見では、中国電力は使用済み核燃料の貯蔵は 島根原発の区域内で事足りており、共同で建設するという関西電力が専ら中間貯蔵施設として使用するのだという。 たしかに、わざわざ松江から上関に5千トンの専用船で搬送・陸揚げし、さらに管理員を常駐させるのでは コスト的に上策ではないだろう。電力販売カルテル問題では、関西電力は抜き掛けで公取委に申告して課徴金を免れ、 もう一方の中国電力だけが独禁法違反の課徴金としては史上最高額を通告されている。 こうした関係の関西電力に中国電力が何故の恩義をうるのかと詮索されているが、真相は不明である。 上関原発計画が進まない中で、関西電力が施設を作り、使用料を払ってくれれば、上関町に対する原発マネーの 交付と合わせて、中国電力の腹を痛めずに三方良しということなのか?将来的には中国電力の使用する余地を残して。 最後に、原発マネーの理不尽さについて触れておきたい。中間貯蔵施設建設の調査が開始されると地元自治体には 毎年1.4億円が交付され、知事の同意が得られてからは毎年9.8億円が交付となるという。調査段階から原発マネーが 交付され、建設に向けて計画が進むにつれて金額が増える仕組みは、核廃棄物最終処分場立地問題でもそうである。 町長の専決でいったん交付金を手にすると、反対者があってもその意見を閉め出し、交付金で賛成論者を潤す。 その結果、建設まで持ち込めば成功と評価するのだろう。立地条件が不適当であることがわかっていても調査中は金が出て、 別の誘致が起こるの呼び水とすることも出来よう。原資は電気代に含めて国民に負担させるので、 国も電力会社も痛くも痒くもない。上関原発誘致でも、一番に不利益を被る祝島漁民の声を押さえ込み、 議会で多数派ということで、住民投票もしない。地元商工会や建設業界の利益を代弁するような地方自治は、 本当の民主主義とはかけ離れている。原発マネーは「分断・差別・支配」のさいたるものといえよう。

注1:中国電力は8月21日にボーリング調査のために森林伐採届を上関町に提出していたが、

期限切れの11月19日になっても伐採に着手していない。 2023年10月 つうしん編集部

|

|

| 使用済核燃料貯蔵施設およびキャスクについて |

|---|

つうしん No.206, 2025/2/20 |

| 2023年8月に表に出た中国電力による上関町での使用済核燃料中間貯蔵施設の計画については、支部ニュース 「つうしん 第202号」で解説している。そして同年12月の支部定期大会では 「上関町に予定されている核燃料中間貯蔵施設の建設に反対する」をあげている。 |

| 1年間の経緯 |

まず、その後の経緯を簡単に振り返る;

乾式で使用済核燃料を保存するするキャスクは東電福島原発や原電東海第2発電所などの原発敷地内での中間貯蔵施設、

および青森県に東電と原電が建設したリサイクル燃料備蓄センターに設置の実績がある。

このようなキャスクおよび中間貯蔵施設の「安全性」を考えるうえで、ネットで検索できる文献としては、

次のものが重要であろう。 |

|

| 文献2)の東電のキャスク保管設備について |

はじめに、2)の東電の296ページにおよぶpdf資料(ファイル名からは2012年7月)から、気になったことを紹介しよう。

・2種類の燃料被覆管の設計基準温度は200℃もしくは300℃

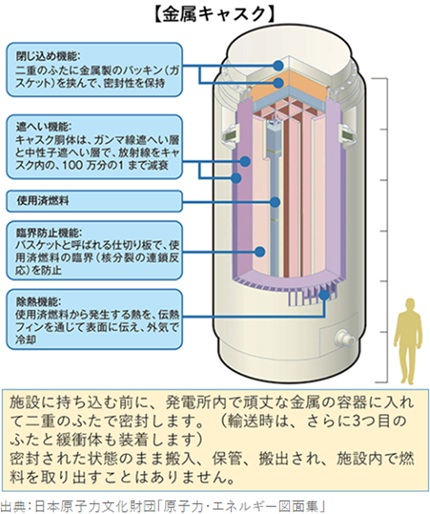

原子炉運転中は臨界状態が保持されるように中性子量はコントロールされている。使用済核燃料を冷却プールで

10年以上にわたり冷却後に空冷式のキャスクに密閉するのであるが、核燃料棒はキャスクの中でバスケット仕切り板

(中性子を吸収するボロン10Bを添加したアルミニウム)で仕切り、かつ容器本体の内装として中性子遮へい材を巻いて、

長年にわたり臨界(核分裂の連鎖反応)を防止しなければならないということが分かる。

万一、キャスク内で臨界に達すればキャスクは破壊され、深刻な放射能汚染を引き起こすからである。

バスケットが振動や取り付け不具合で離脱することは許されないことだいえる。 |

| 文献1のリサイクル燃料貯蔵センターについて |

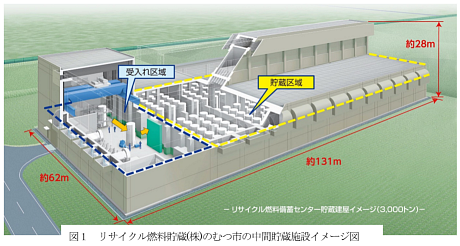

つぎに、東京電力と日本原子力発電の共同出資で青森県むつ市に設立されたリサイクル燃料貯蔵センターは

両者の使用済核燃料の中間貯蔵施設として2024年秋からキャスクの搬入が始まっている。

資料1)のページに、地元との安全協定、トラブル事例集、防災業務計画、損害賠償実施方針、廃止措置実施方針について、

9編のpdfが載っている。これらを詳細にみれば、逆にどのようなリスクが想定されているかがわかるという代物である。

以下、「安全確保の取り組み」から、トラブル事例について紹介しよう。 |

| 疑問・疑念:まとめにかえて |

| 2つの資料に目を通して、再確認したこと ・臨界防止機能が設計通り働かないといけないこと ・キャスクの蓋の金属ガスケットは緩んだり、腐食してはいけないこと ・合理性への疑念:

|

| <ミニ知識> |

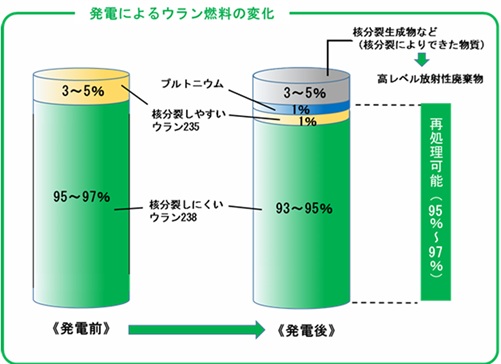

電気事業連のデータベース https://www.fepc.or.jp/pr/data/infobase/ および上述の文献2)によると、

燃料棒を交換する2~3年間で燃料棒中の組成は図のようになっている。 核燃料は2~3年間原子炉で燃やした後、10~15年以上、使用済燃料プール内で寿命の短い核種の壊変熱を冷まして、 空冷に耐えられるほどになってから、キャスクに詰めて貯蔵施設に移す。 原発にはこの冷却プールと貯蔵施設は必ず付設している。核燃料サイクルを掲げるわが国では再処理をする というのが建前であるので、キャスクに詰めても廃棄出来ない。再処理工場稼働のめどがたたない中、 置き場が満杯に近づいており、貯蔵施設の増設や、原発敷地外にも中間貯蔵施設を建設しようとしている。 キャスク内で臨界に達したら、急激な温度上昇と圧力増加でキャスクが破壊もしくは蓋の気密が破れ、 放射性物質による原子力災害が起こる。臨界に達しないまでも核分裂が進行したら半減期が9時間と短い キセノン135が検出されるであろう。キャスクの内部の放射性ガスセンサーはついていないので、 一次蓋のガスケットの気密性が破れて、初めて気づくことになろう。 ともあれ、キャスクは放熱が設計通りにいくことと、バスケットが中性子を十分に吸収し、自発核分裂や 再臨界に至らないことが肝要である。そういうことは想定外といわれるが、想定外でも起こらないことが 起こったのが福島第1の事故だということを忘れるわけにはいかない。 |

|

|